Familiengeschichte / Fehmarn

Der Petersdorfer Organist Gotthardt TEUTHORN & seine Familie

(Bibliographie-Hinweis: Der vorstehende Aufsatz wurde auch im Jahrbuch der Schleswig-Holsteinischen Familienforschung e.V. veröffentlicht.

Teuthorn, Peter: Der Petersdorfer Organist Gotthardt Teuthorn und seine Familie, in Schleswig-Holsteinische Familienforschung e.V. Kiel (Hrsg.): Familienkundliches Jahrbuch Schleswig-Holstein, Jahrgang 44 - 2005, S. 104 - 113.)

Zwei Jahre nach Ende des Dreissigjährigen Krieges

wurde am 11. April 1650 in Frankenhausen, der Salzstadt am  Südhang

des Kyffhäusergebirges, der spätere Organist an der Johanniskirche von Petersdorf

auf Fehmarn, Gotthardt Teuthorn, geboren. Er muss bereits 27-jährig

als fertiger Organist nach Petersdorf gekommen sein, wo er nach dem Tode des

bisherigen Organisten Vitus Nachtigall im März 1677 die Orgel übernommen hat,

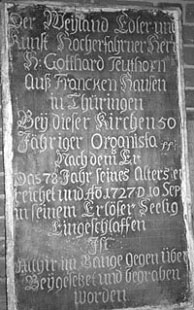

die er dann 50 Jahre lang bis zu seinem Tode 1727 spielte. Eine Gedenkplatte,

die an der Backsteinwand unter den Pastorenbildern Boldebuch und Marquardt

lehnt, berichtet davon:

Südhang

des Kyffhäusergebirges, der spätere Organist an der Johanniskirche von Petersdorf

auf Fehmarn, Gotthardt Teuthorn, geboren. Er muss bereits 27-jährig

als fertiger Organist nach Petersdorf gekommen sein, wo er nach dem Tode des

bisherigen Organisten Vitus Nachtigall im März 1677 die Orgel übernommen hat,

die er dann 50 Jahre lang bis zu seinem Tode 1727 spielte. Eine Gedenkplatte,

die an der Backsteinwand unter den Pastorenbildern Boldebuch und Marquardt

lehnt, berichtet davon:

Der Weiland Edler und / Kunst Hocherfahrener Herr / H: Gotthard Teuthorn / Auß Francken Hausen / in Thüringen / Bey dieser Kirchen 50 / Jähriger Organista .. / Nachdem Er / Das 78=ste Jahr seines Alters er= / reichet und Ao 1727 D 10 Sept / in seinem Erlöser Seelig / Eingeschlafen / Ist / Allhir im Bauge Gegen über / Beygesetzet und begraben / worden. [1]

Für den Fortgang der hier erzählten Familiengeschichte

war auch die folgende Konstellation entscheidend, die Gotthardt in Petersdorf

vorfand: Er kam als Junggeselle auf die Insel. Die nur ein Jahr jüngere Wittwe

Nachtigall, Tochter des 7 Jahre vorher verstorbenen Pastors der Petersdorfer

Kirche, Joachim Boldebuch, stand mit 26 Jahren und drei kleinen Kindern allein

in der Fehmarner Welt. So übernahm Gotthardt nicht nur die Orgel, sondern

nach einer geziemenden Trauerzeit auch die junge Wittwe:

|

Als sie aber [...] anno 1677 den 6.März in den hochbetrübten Witwenstand gesetzt wurde, hat sie nach ihrer Trauerzeit, auch ihrer kleinen Kinder halber, sich in die andere [2] Ehe begeben und mit [...] Gotthardt Teuthorn [...] anno 1678 den 2. Dezember, ihren öffentlichen Kirchgang und hochzeitlichen Ehrentag allhier gehalten, mit welchem sie nur 6 ½ Jahr eine friedl. u. fruchtbare Ehe geführt u. 2 Kinder gezeugt. [3] |

Diese Kinder sind Christian (*1679) und Rosina

( *1682). Im Jahr 1685 wäre wohl die Zeit für das nächste Kind gewesen. Als

Anna Teuthorn, verwitwete Nachtigall, geborene Boldebuch, in

jenem Jahr nur 34-jährig starb, war es mit großer Wahrscheinlichkeit im Kindbett.

So war Gotthardt, 35-jährig, mit zwei übrig gebliebenen Nachtigall-Kindern

und zwei eigenen sechs und drei Jahre alten Kindern wieder alleine. Neue Mutter

für die vier Waisen wurde 1 ¼ Jahre später die 10 bis 15 Jahre jüngere Dorothea

Ruge. 32 Jahre lang, nämlich bis zum Tod Dorotheas im Jahr 1718, dauerte

diese zweite Ehe Gotthardts. Aus ihr gingen drei weitere Kinder hervor, 1687

Gottfried, 1692 Hinrich, der nur ein halbes Jahr lebte, und 1695 Anna Justina.

Soweit es Heirat, Geburt und Sterben betrifft, ist dies ein typisches Familienschicksal

des 17. Jahrhunderts. In dieser Zeit gab es im allgemeinen kaum Chancen für

romantische Liebesheiraten, wohl aber die Notwendigkeit für Verbindungen,

in denen Versorgung, Verantwortung und Verlässlichkeit eine Rolle spielten,

so wie das Vertrauen darauf, dass der Herrgott es so wolle und auf alles ein

wachsames Auge habe.

Zum Familienhintergrund gehört natürlich auch

der Einfluss von Groß- und Urgroßeltern, und das war bei Gotthardts erster

Frau Anna Boldebuch die Welt des Pfarrhauses, bei Gotthardt selbst,

die Welt der Ratsfamilien in der thüringischen Stadt Frankenhausen.

Annas Vater war bereits 1670, also 7 Jahre vor der Hochzeit mit Gotthardt,

verstorben. Er war von 1637 bis zu seinem Tode 1670 Seelsorger in der Petersdorfer

Johanniskirche.

|

Ao 1637 im Aug.: Ist der weiland wol ehr würdige und / |

Bereits sein Vater war Prediger und Seelsorger gewesen, und zwar in Grevesmühlen. Joachim Boldebuch ehelichte Liesche Hövisch, die Tochter Jacob Hövischs [5] , des Diakon und Seelsorgers in der Petersdorfer Kirche.

Jacob (*1570 +1644) war um diese Zeit schon über 65 und damit ohne echte Chance, dem damaligen Pastors Johannes Uppendieck im Amt zu folgen. Als dieser erst 1646 verstarb, konnte ihm daher Joachim Boldebuch als Pastor nachfolgen. Schon während Boldebuchs Amtszeit war Uppendiecks Schwiegersohn Mauritius Rachelius 1660 Diakon geworden, der Boldebuch nach dessen Tod als Pastor folgte. Dessen Nachfolger wurde 1677 Jochim Masius (bis 1689). Dies war das Jahr, in dem Gotthardt TEUHORN sein Organistenamt antrat. In den 50 Jahren, die er es ausübte, erlebte er die folgenden Amtsinhaber:

1689 - 1702 Johan Samuel Tenner, der Schwiegersohn von Mauritius Rachelius

1702 - 1737 Christian Oswald Zwerg

1738 - 1739 Stephan Graaf, Schwiegersohn des Petersdorfer Diakons (1702 -1713) Valentin Köpke.

Man kann beobachten, dass - wenn immer dies möglich war - mit nur kleinen Varianten als Heirats- und Berufsmuster galt: Junger Mann tritt noch vor dem 30sten Lebensjahr Amt als Diakon an, heiratet Tochter des Pastors und folgt Schwiegervater im Amt. [6]

Gotthardts zweite Frau, Dorothea Ruge, war die Tochter des Petersdorfer Kämmerers Hinrich Ruge. Die Familie stammte aus Schlagsdorf und Petersdorf. [7]

Gottthardt selbst war der Sohn des [8] Frankenhäuser Bürgermeisters

Christian Teuthorn und dessen Frau Elisabeth Anna Löhner. Diese war eine

Enkelin des Joachim Teuthorn (*um 1530 + vor 1592). Über sie führt seine Abstammung

also zum gemeinsamen Spitzenahn der heutigen Familie. Die Abstammung seines

Vaters Christian muss noch näher erforscht werden. Jedenfalls ist er kein

Abkömmling aus der Linie des Joachim Teuthorn, aus der sich alle heutigen

Teuthorns herleiten. Da es heißt, er sei in Eisleben geboren, läge eine

Abstammung von den Eislebener Teuthorns naheliegend. Eine solche ist wahrscheinlich,

konnte aber noch nicht nachgweiesen werden.

50 Jahre hat der „Kunst Hocherfahrene“ Gotthardt Teuthorn also die Petersdorfer Orgel gespielt. Mehr ist über sein Musizieren nicht bekannt geworden. Wer sich eine Vorstellung vom kirchenmusikalischen Repertoire jener Zeit machen will, kann dies mit einem Blick auf die muskalischen Zeitgenossen des Frühbarock versuchen.

In Gotthardts Jugend war Heinrich Schütz (1585-1672) noch Hofkapellmeister beim Kurfürst von Sachsen in Dresden. Georg Friedrich Telemann (1681 - 1672) und Johann Sebastian Bach (1637 - 1750) kamen erst eine Generation später. Aber der berühmte Komponist und Organist Dietrich Buxtehude galt als führender Vertreter der norddeutschen Orgelschule und wurde 1668 Kantor und Organist an der Marienkirche von Lübeck. Einer seiner Bewunderer war Bach. Im Jahr 1705 legte er 400 km zu Fuß zurück, um Buxtehudes Samstagabendmusiken zu hören und von ihm zu lernen. Auch Gotthardt könnte sich an Buxtehude orientiert haben.

Als Gotthardt Teuthorn 77-jährig starb, wurde

der bisherige Cantor in Bannesdorf, Georg Christ. Laackmann (+16.3.1748),

dessen Vater Thomas Hinrich Laackmann bereits in Bannesdorf Cantor gewesen

war, sein Nachfolger in Petersdorf.

Soweit der Blick zurück. Aber was wissen wir nun über die Kinder und Enkelkinder

des Organisten Teuthorn?

Aus der ersten Ehe Gotthardts mit Anna Boldebuch ist bisher nur eine weiterführende

Genealogie für seine Tochter, Rosina Teuthorn, bekannt, und zwar über die

Familien Wohlert und Kruse. Rosina gehört zu den Ahnen des Familienforschers

Holger Lemmermann. Der Verbleib Christian Teuthorns (*2.10.1679) bleibt noch

offen.

Aus der zweiten Ehe gingen , wie bereits erwähnt, zwei überlebende Kinder

hervor. Anna Justina Teuthorn gibt ihre Gene über die Verheiratung mit Jacob

Haß weiter. Die Weiterführung des Mannesstammes und damit die Weitergabe des

Namens Teuthorn erfolgt durch den Richter Gottfried Teuthorn mit seinen zwei

Söhnen, Gotthardt und Valentin. Zwei Kinder des letzteren können in Hamburg

nachgewiesen werden. Gottfrieds Tochter Dorothea heiratet 1760 einen Iversen.

Es ist wohl sicher, dass der Fehmarner Zweig der Familie Teuthorn inzwischen

in Deutschland im Mannesstamm ausgestorben ist. Zum Wann und Wo bin ich allerdings

aus sozialgeschichtlichem Interesse weiter auf Spurensuche.

Die Entscheidung aber, bereits jetzt eine Abhandlung über diesen Familienzweig

zu schreiben, habe ich deshalb getroffen, weil unsicher ist, wann ich zu den

für die offenen Fragen notwendigen Recherchen komme. Deshalb stelle ich diese

kleine Arbeit jetzt vor. Vielleicht gibt sie ja auch in einzelnen Punkten

Anlass zu Anknüpfungen mit anderen Fehmarnforschern. Das wäre dann ein schönes

Ergebnis.

Peter Teuthorn 2004 / 2009 / 2011

Hinweis zu den Quellen

Der Jahrbuchversion des Aufsatzes aus 2005 waren zwei genealogische

Listen beigefügt.

- Die Anlage 1 - eine Nachfahrenliste des Organisten und Kirchspielschreibers ist mit gewachsenem Forschungsstand stark angewachsen. Ich veröffentliche sie hier als passwortgeschützte, aber dem Leser zugängliche PDF-Datei.

- Die Anlage 2 blieb unverändert. Allerdings würde ich die seinerzeit gewagte Spekulation zu den vermuteten Eltern des Organisten heute weglassen.

- Inzwischen fand ich vier von Rosina Teuthorn als Stammmutter ausgehende NF-Linien, die bis heute reichen. Deshalb füge ich hier eine Liste mit diesen Nachfahren ein.

Wie immer besteht das Puzzle einer Familiengeschichte aus vielen Teilen,

die sich in verschiedenen Quellen finden. Diese sind hier nicht gesondert

aufgeführt, da sie sich im wesentlichen aus den Endnoten der Nachfahrenliste

des Organisten Teuthorn ergeben. Wesentliche Informationen, die es erlaubten

die Daten der anderen Quellen zu verknüpfen, verdanke ich dem sogen. „Nachlaß“

der Anna Teuthorn, geborene Boldebuch, aus dem Staatsarchiv Schleswig.

Wichtig war Otto Rauerts auf CD vorliegendes Sippenbuch der Insel Fehmarn.

Christof Lehmann, der die Fehmarner Kirchenbücher verkartet und Rauerts

Werk fortsetzen wird, verdanke ich viele besonders zuverlässige Informationen.

[1] Foto der Gedenkplattte und Transkription

des Textes auch unter

http://www.teu-net.de/genealogie/geschichte/fehmarn/b_gotthard.html

[2] andere = zweite

[3] Auszug aus „Nachlaß Anna Teuthorn,

1685“ ,Staatsarchiv Schleswig, Sig. C VIII Nr. 272.

[4] Zitat aus der Bildunterschrift seines

Pastorenbildes in halbem Ornat in der Johanniskirche zu Petersdorf.

[5] Er wird bei John Kostick - The clergymen

of Petersdorf - als Jacob Homisch erwähnt.

[6] http://www.fehmarn-genealogy.com/the_clergymen_of_petersdorf.htm

besucht 12.6.2004.

[7] John Kostick: http://www.fehmarngenealogy.com/members.htm

Stand 12.6.2004.

[8] Aus Frankenhäuser Bürgermeister und

Geldkämmerer von 1650-1713. Stadtarchiv Frankenhausen Sign. 1/IIA-455.