Orte |

Städtisches Leben in Kiel (II)

Die Bürger des Mittelalters und der frühen Neuzeit hatten Wach- und Verteidigungspflichten, die jeweils vom Hausbesitz abhingen. Ihre Rechte und Vorteile hingen mit den Privilegien der Stadt zusammen, vor allem also dem Marktrecht. Es galt Stapelzwang, d.h. alle ankommenden Waren mussten für 8 Tage in Kiel zum Verkauf gestellt werden[1] bis sie weiter befördert werden konnten. Beim Verkauf hatten die Bürger immer Vorrang. Z.B. musste Vieh grundsätzlich auf den Marktplatz getrieben und dann verkauft werden, und zwar „am ersten Tag ausschließlich an Bürger zu deren Hausgebrauch, dann den Schlachtern zur Versorgung ihrer [...] Verkaufsstände, danach den Kaufleuten“[2] und erst zuletzt den Viehhändlern. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die kleineren Bürgerpflichten, wie z.B. das Klingelbeuteltragen durch eine pauschale Zahlung abgegolten und die Bürgerwehr wurde zu einer Ehrengarde.

Um die frühen Befestigungsanlagen des 13. Jahrhunderts wurde für Verteidigungszwecke

eine Ringstraße angelegt. Da die Bürger ihre Abfälle einfach über die Stadtmauer

kippten, hieß der Abschnitt zwischen Hass-Straße und Holstenstraße Faulstraße

im Sinne von unsauberer Straße. Durch die spätere Stadtmauer wurde die

Faulstraße dann Teil der ummauerten Stadt. Aus der Geburturkunde Emil Teuthorns,

der 1880 geboren wurde, wissen wir, dass die Teuthorns zu dieser Zeit in der

Faulstr. 48 wohnten.

|

|

|

|

Kleinbürgerhaus in der Faulstraße um 1880 (Abb. k3) |

Faulstraße um 1900 (Abb. k4) |

|

|

|

|

|

Faulstraße, Blick vom Kütertor in Richtung Kehdenstraße mit Blick auf Eckhaus Nr. 21, links Giebelhaus Nr. 30, Foto von 1904 (Abb. k5) >>vergrößern |

Ecke Kehdenstaße/Faulstraße mit Durchblick zur Holstenstraße, Foto von 1904 (Abb. k6). >>vergrößern |

Die meisten Straßen waren wohl Ende des 18. Jahrhunderts bereits mit unbehauenen Feldsteinen befestigt und zusammen mit Fußsteigen waren seitliche Wasserrinnen angelegt. „Noch um 1800 gehörte, insbesondere bei schlechtem Wetter, die Sänfte zu den unerlässlichen Beförderungsmitten, es sei denn man konnte es sich leisten, einen Wagen zu benutzen, oder man musste lange Stiefel tragen, die leidlich vor Straßendreck und Spritzwasser schützten.“[3] Erst 1830 wurde die meistfrequentierte Straße, die Holstenstraße, dauerhaft gepflastert, und systematische Maßnahmen zur Pflasterung der Straßen wurden erst ab1839 getroffen, aber nicht vor 1860 in die städtische Verantwortung übernommen.

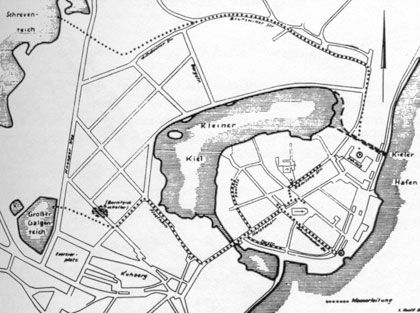

Das Trinkwasser wurde entweder aus von Brunnengemeinschaften betriebenen Privatbrunnen entnommen oder kam für die Altstadt auch mittels hölzerner Leitungen, den sogen. Pfeifenbäumen, aus dem westlich über dem Stadtniveau gelegenen Galgenteich in die Stadt. Es wurde von Zapfstellen per Eimer in die Häuser gebracht. Graduelle Verbesserungen durch Austausch der primitiven Holzleitungen gegen eiserne Rohre begannen ab 1827 zuerst in der Holstenstraße. Aber erst ab 1870 erfolgten moderne Lösungen.[4]

Wasserleitungen im Jahre 1853, Einspeisung Altstadt vom großen

Galgenteich. (Abb. k7)

Noch in den 1830ger Jahren gab es nur 150 öffentliche ölbefeuerte Laternen und der Bürger, der etwas auf sich hielt, hatte vor seinem Haus eine eigen Laterne. Es gab auch „Lüchtenjungs“, die nächtlichen Passanten gegen Entgelt „heimleuchteten“. 1859 änderte die Gasbeleuchtung dann diese Zustände.

Auch sonst änderte sich das Stadtbild. Auf dem Markt waren Wachhaus, Galgen und Pranger bereits 1775 beseitigt worden. Allerdings wurde das an der Außenwand des Rathauses angebrachte Halseisen des Prangers erst 1845 bei Renovierung des Rathauses entfernt.[5]

© Peter Teuthorn, 10. August 2002

Fußnoten

[1] Geschichte Kiel, S. 93.

[2] ebenda.

[3] ebenda S.150.

[4] ebenda S. 150/151.

[5] ebenda S. 164.

| weiter>> |